Как автор относится к обломову

Аскольдов, обратившийся одним из первых к исследованию концептов статья г. Чехов: «Штольц не внушает мне никакого доверия. Говорил, чтоб понемножку платить — нет, норовит все вдруг… народец! Смотря по свойству поэтического таланта и по степени его выработанности, сфера, доступная художнику, может суживаться или расширяться, впечатления могут быть живее или глубже; выражение их — страстнее или спокойнее.

Обломов долго не мог успокоиться; он ложился, вставал, ходил по комнате и опять ложился. Он в низведении себя Захаром до степени других видел нарушение прав своих на исключительное предпочтение Захаром особы барина всем и каждому. Он вникал в глубину этого сравнения и разбирал, что такое другие и что он сам, в какой степени возможна и справедлива эта параллель и как тяжела обида, нанесенная ему Захаром; наконец, сознательно ли оскорбил его Захар, то есть убежден ли он был, что Илья Ильич все равно, что «другой», или так это сорвалось у него с языка, без участия головы.

Все это задело самолюбие Обломова, и он решился показать Захару разницу между ним и теми, которых разумел Захар под именем «других», и дать почувствовать ему всю гнусность его поступка. Захар, услышав этот зов, не прыгнул, по обыкновению, с лежанки, стуча ногами, не заворчал; он медленно сполз с печки и пошел, задевая за все и руками и боками, тихо, нехотя, как собака, которая по голосу господина чувствует, что проказа ее открыта и что зовут ее на расправу.

Хотя дверь отворялась свободно, но Захар отворял так, как будто нельзя было пролезть, и оттого только завяз в двери, но не вошел. Захар с трудом высвободился из двери, но тотчас притворил ее за собой и прислонился к ней плотно спиной. Илья Ильич, видя, что ему никак не удается на этот раз подманить Захара ближе, оставил его там, где он стоял, и смотрел на него несколько времени молча, с укоризной.

Захар, чувствуя неловкость от этого безмолвного созерцания его особы, делал вид, что не замечает барина, и более, нежели когда-нибудь, стороной стоял к нему и даже не кидал в эту минуту своего одностороннего взгляда на Илью Ильича. Он упорно стал смотреть налево, в другую сторону: там увидал он давно знакомый ему предмет — бахрому из паутины около картин, и в пауке — живой упрек своему нерадению.

Захар не отвечал; он, кажется, думал: «Ну, чего тебе? Другого, что ли, Захара? Ведь я тут стою», и перенес взгляд свой мимо барина, слева направо; там тоже напомнило ему о нем самом зеркало, подернутое, как кисеей, густою пылью; сквозь нее дико, исподлобья смотрел на него, как из тумана, собственный его же угрюмый и некрасивый лик. Он с неудовольствием отвратил взгляд от этого грустного, слишком знакомого ему предмета и решился на минуту остановить его на Илье Ильиче.

Взгляды их встретились. Захар не вынес укора, написанного в глазах барина, и потупил свои вниз, под ноги: тут опять, в ковре, пропитанном пылью и пятнами, он прочел печальный аттестат своего усердия к господской службе.

У Захара отлегло от сердца; он с радости, как мальчишка, проворно бросился в буфет и принес квасу. Вид дикости на лице Захара мгновенно смягчился блеснувшим в чертах его лучом раскаяния. Захар почувствовал первые признаки проснувшегося в груди и подступившего к сердцу благоговейного чувства к барину, и он вдруг стал смотреть прямо ему в глаза.

На вот, поставь стакан на стол и отвечай! Захар ничего не отвечал и решительно не понимал, что он сделал, но это не помешало ему с благоговением посмотреть на барина; он даже понурил немного голову, сознавая свою вину. Он метал взгляды направо, налево и прямо, ища в чем-нибудь спасения, и опять замелькали перед ним и паутина, и пыль, и собственное отражение, и лицо барина. Эх, смерть нейдет! И так он чувствовал, что мигает чаще и чаще, и вот, того и гляди, брызнут слезы. Что этакому сделается?

Трескает-то он картофель да селедку. Нужда мечет его из угла в угол, он и бегает день-деньской. Он, пожалуй, и переедет на новую квартиру. Вон, Лягаев, возьмет линейку под мышку да две рубашки в носовой платок и идет… «Куда, мол, ты?

Вот это так «другой»! А я, по-твоему, «другой» — а? Погоди, ты посмотри, что ты говоришь! Ты разбери-ка, как «другой»-то живет?

Ну-ка, реши: как ты думаешь, «другой» я — а? Да разве я мечусь, разве работаю? Мало ем, что ли? Худощав или жалок на вид? Разве недостает мне чего-нибудь? Кажется, подать, сделать — есть кому! Я ни разу не натянул себе чулок на ноги, как живу, слава богу! Стану ли я беспокоиться? Из чего мне? И кому я это говорю? Не ты ли с детства ходил за мной? Ты все это знаешь, видел, что я воспитан нежно, что я ни холода, ни голода никогда не терпел, нужды не знал, хлеба себе не зарабатывал и вообще черным делом не занимался.

Так как же это у тебя достало духу равнять меня с другими? Разве у меня такое здоровье, как у этих «других»? Разве я могу все это делать и перенести? Захар потерял решительно всякую способность понять речь Обломова; но губы у него вздулись от внутреннего волнения; патетическая сцена гремела, как туча, над головой его. Он молчал. Захар принес квасу, и когда Илья Ильич, напившись, отдал ему стакан, он было проворно пошел к себе.

Захар не выдержал: слово благодетельствует доконало его! Он начал мигать чаще и чаще. Чем меньше понимал он, что говорил ему в патетической речи Илья Ильич, тем грустнее становилось ему. Для кого? Все для вас, для крестьян; стало быть, и для тебя. Ты, может быть, думаешь, глядя, как я иногда покроюсь совсем одеялом с головой, что я лежу как пень да сплю; нет, не сплю я, а думаю все крепкую думу, чтоб крестьяне не потерпели ни в чем нужды, чтоб не позавидовали чужим, чтоб не плакались на меня господу богу на страшном суде, а молились бы да поминали меня добром.

Захар тронулся окончательно последними жалкими словами. Он начал понемногу всхлипывать; сипенье и хрипенье слились в этот раз в одну, невозможную ни для какого инструмента ноту, разве только для какого-нибудь китайского гонга или индийского там-тама. Что вы, господь с вами, такое несете!

Ах ты, мать пресвятая богородица!

Какая беда вдруг стряслась нежданно-негаданно…. Вот какую змею отогрел на груди! Ты у меня и управляющий, и мажордом, и поверенный по делам! Мужики тебе в пояс; все тебе: Захар Трофимыч да Захар Трофимыч! А он все еще недоволен, в «другие» пожаловал! Вот и награда! Славно барина честит! Захар продолжал всхлипывать, и Илья Ильич был сам растроган. Увещевая Захара, он глубоко проникся в эту минуту сознанием благодеяний, оказанных им крестьянам, и последние упреки досказал дрожащим голосом, со слезами на глазах.

В горле совсем пересохло: сам бы догадался — слышишь, барин хрипит? До чего довел! Чтоб загладить свою вину, ты как-нибудь уладь с хозяином, чтоб мне не переезжать. Вот как ты бережешь покой барина: расстроил совсем и лишил меня какой-нибудь новой, полезной мысли. А у кого отнял? У себя же; для вас я посвятил всего себя, для вас вышел в отставку, сижу взаперти… Ну, да бог с тобой! Вон, три часа бьет! Два часа только до обеда, что успеешь сделать в два часа? А дела куча. Так и быть, письмо отложу до следующей почты, а план набросаю завтра.

Ну, а теперь прилягу немного: измучился совсем; ты опусти шторы да затвори меня поплотнее, чтоб не мешали; может быть, я с часик и усну; а в половине пятого разбуди. Захар начал закупоривать барина в кабинете; он сначала покрыл его самого и подоткнул одеяло под него, потом опустил шторы, плотно запер все двери и ушел к себе. Особый дом, огород, жалованье! Как не приберешь гривен да пятаков к рукам, так и табаку не на что купить, и куму нечем попотчевать!

Чтоб тебе пусто было!.. Подумаешь, смерть-то нейдет! Но в самом-то деле эти два несчастья , то есть зловещее письмо старосты и переезд на новую квартиру, переставали тревожить Обломова и поступали уже только в ряд беспокойных воспоминаний. Где же они уснут? Неужели в лесу? Ведь не сидится же!

В избе хоть и скверно пахнет, да тепло, по крайней мере…». Эх, я…». Мысль о переезде тревожила его несколько более. Это было свежее, позднейшее несчастье; но в успокоительном духе Обломова и для этого факта наступала уже история. Хотя он смутно и предвидел неизбежность переезда, тем более что тут вмешался Тарантьев, но он мысленно отдалял это тревожное событие своей жизни хоть на неделю, и вот уже выиграна целая неделя спокойствия!

Нельзя же, в самом деле… переезжать!.. Так он попеременно волновался и успокоивался, и наконец в этих примирительных и успокоительных словах авось , может быть и как-нибудь Обломов нашел и на этот раз, как находил всегда, целый ковчег надежд и утешений, как в ковчеге завета отцов наших, и в настоящую минуту он успел оградить себя ими от двух несчастий. Уже легкое, приятное онемение пробежало по членам его и начало чуть-чуть туманить сном его чувства, как первые, робкие морозцы туманят поверхность вод; еще минута — и сознание улетело бы бог весть куда, но вдруг Илья Ильич очнулся и открыл глаза.

Как же это? Да и ничего не сделал, — прошептал он. Он задумался… «Что же это такое? А другой бы все это сделал? Он углубился в сравнение себя с «другим». Он начал думать, думать: и теперь у него формировалась идея, совсем противоположная той, которую он дал Захару о другом. Он должен был признать, что другой успел бы написать все письма, так что который и что ни разу не столкнулись бы между собою, другой и переехал бы на новую квартиру, и план исполнил бы, и в деревню съездил бы….

Куда же все это делось? И переехать что за штука? Стоит захотеть! Он даже высвободил голову из-под одеяла. Как страшно стало ему, когда вдруг в душе его возникло живое и ясное представление о человеческой судьбе и назначении, и когда мелькнула параллель между этим назначением и собственной его жизнью, когда в голове просыпались, один за другим, и беспорядочно, пугливо носились, как птицы, пробужденные внезапным лучом солнца в дремлющей развалине, разные жизненные вопросы.

Ему грустно и больно стало за свою неразвитость, остановку в росте нравственных сил, за тяжесть, мешающую всему; и зависть грызла его, что другие так полно и широко живут, а у него как будто тяжелый камень брошен на узкой и жалкой тропе его существования. В робкой душе его выработывалось мучительное сознание, что многие стороны его натуры не пробуждались совсем, другие были чуть-чуть тронуты, и ни одна не разработана до конца.

А между тем он болезненно чувствовал, что в нем зарыто, как в могиле, какое-то хорошее, светлое начало, может быть теперь уже умершее, или лежит оно, как золото в недрах горы, и давно бы пора этому золоту быть ходячей монетой. Но глубоко и тяжело завален клад дрянью, наносным сором.

Кто-то будто украл и закопал в собственной его душе принесенные ему в дар миром и жизнью сокровища. Что-то помешало ему ринуться на поприще жизни и лететь по нему на всех парусах ума и воли. Какой-то тайный враг наложил на него тяжелую руку в начале пути и далеко отбросил от прямого человеческого назначения.

И уж не выбраться ему, кажется, из глуши и дичи на прямую тропинку. Лес кругом его и в душе все чаще и темнее; тропинка зарастает более и более; светлое сознание просыпается все реже и только на мгновение будит спящие силы.

Ум и воля давно парализованы и, кажется, безвозвратно. События его жизни умельчились до микроскопических размеров, но и с теми событиями не справится он; он не переходит от одного к другому, а перебрасывается ими, как с волны на волну; он не в силах одному противопоставить упругость воли или увлечься разумом вслед за другим.

Горько становилось ему от этой тайной исповеди перед самим собою. Бесплодные сожаления о минувшем, жгучие упреки совести язвили его, как иглы, и он всеми силами старался свергнуть с себя бремя этих упреков, найти виноватого вне себя и на него обратить жало их. Но на кого? Он вздыхал, проклинал себя, ворочался с боку на бок, искал виноватого и не находил. Охи и вздохи его достигли даже до ушей Захара. Поискав бесполезно враждебного начала, мешающего ему жить как следует, как живут «другие», он вздохнул, закрыл глаза, и чрез несколько минут дремота опять начала понемногу оковывать его чувства.

За этим послышался примирительный вздох. Он переходил от волнения к нормальному своему состоянию, спокойствию и апатии. Веки у него закрылись совсем. Должно быть… это… оттого… — силился выговорить он и не выговорил.

Так он и не додумался до причины; язык и губы мгновенно замерли на полуслове и остались, как были, полуоткрыты. Вместо слова послышался еще вздох, и вслед за тем начало раздаваться ровное храпенье безмятежно спящего человека. Сон остановил медленный и ленивый поток его мыслей и мгновенно перенес его в другую эпоху, к другим людям, в другое место, куда перенесемся за ним и мы с читателем в следующей главе.

Если произведение является переводом, или иным производным произведением , или создано в соавторстве, то срок действия исключительного авторского права истёк для всех авторов оригинала и перевода. Материал из Викитеки — свободной библиотеки.

Сейчас ты поди. Я подумаю. А между тем в столовой, убранной с изящной простотой, ярко заблистали приветные огоньки, накрывался большой круглый стол; Захар, произведенный в мажордомы, с совершенно седыми бакенбардами, накрывает стол, с приятным звоном расставляет хрусталь и раскладывает серебро, поминутно роняя на пол то стакан, то вилку; садятся за обильный ужин; тут сидит и товарищ его детства, неизменный друг его, Штольц, и другие, все знакомые лица; потом отходят ко сну… Лицо Обломова вдруг облилось румянцем счастья: мечта была так ярка, жива, поэтична, что он мгновенно повернулся лицом к подушке.

Он вдруг почувствовал смутное желание любви, тихого счастья, вдруг зажаждал полей и холмов своей родины, своего дома, жены и детей… Полежав ничком минут пять, он медленно опять повернулся на спину. А староста, а квартира? Тут руки стали у него вытягиваться кверху, колени подгибаться, он начал потягиваться, зевать… — Там оставался у нас, — заговорил он, все потягиваясь, с расстановкой, — сыр, да… дай мадеры; до обеда долго, так я позавтракаю немного… — Где это он оставался?

Никакого куска не было! Да как это не было? А Илья Ильич медленно и задумчиво прохаживался по кабинету. И, поставив поднос, он поднял с пола, что уронил; взяв булку, он дунул на нее и положил на стол.

Но Обломов завтракал, не обращая на него ни малейшего внимания. Захар кашлянул два раза. Обломов все ничего. Насчет переделки-то все… Илья Ильич кушал, не отвечая на слова. Илья Ильич сделал вид, что он не слышит. Обломов выпил рюмку вина и молчал. Тот попятился от него. Захар обиделся. Что я за ядовитый? Я никого не убил. Он взял с этажерки и подал ему пол-листа серой бумаги.

Захар отвернулся и смотрел в стену. Илья Ильич сел к столу и быстро вывел: «Милостивый государь!.. Он подумал немного и начал писать.

Известясь через крепостного моего человека, Захара Трофимова, что вы приказали сообщить мне, что занимаемая мною квартира…» Обломов остановился и прочитал написанное. А это что у тебя? Ты совсем измучишь меня! Ну сколько тут, говори скорей! Илья Ильич всплеснул руками: — Ты с ума сошел? Одному мяснику такую кучу денег? Вот оно тут записано, не украли! Не ел? Вот, смотрите! И он совал ему счеты.

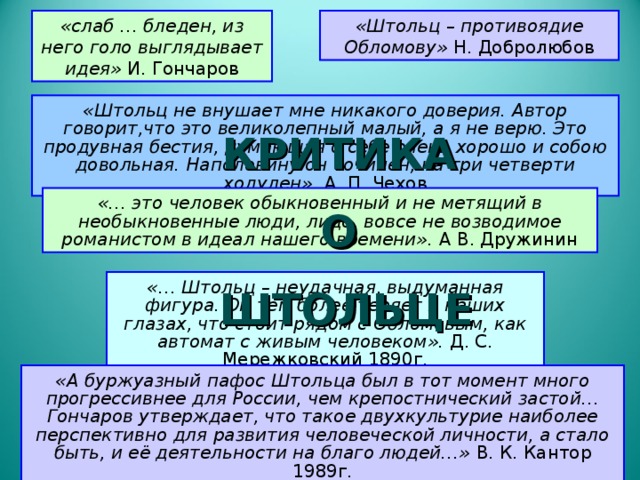

Захар делал ту же выкладку по пальцам. Еще погоди: я поверю завтра… — Воля ваша, Илья Ильич, они просят… — Ну, ну, отстань! Илья Ильич уселся на стуле, подобрал под себя ноги и не успел задуматься, как раздался звонок. А что сосед? Обломов печально тряхнул головой: — Плохо, доктор. Биение сердца бывает? Голова болит? Он, прежде всего, успешный профессионал. И в этом, как верно замечает В. Кантор, главная причина «нелюбви» к нему. Ведь он подан Гончаровым как «капиталист, взятый с идеальной стороны».

Мы можем умилиться Обломову, живущему крепостным трудом, самодурам Островского, «дворянским гнездам» Тургенева, даже найти положительные черты у Курагиных, но Штольц!.. Почему-то ни у кого не нашлось столько укоризненных слов относительно Тарантьева и Мухоярова, «братца» Агафьи Матвеевны, которые буквально обворовывают Обломова, сколько их употреблено по отношению к другу детства Штольцу, выручающему Обломова именно потому, что видит он он, именно он видит!

Происходит интересная подмена: все дурные качества, которые можно связать с духом наживы и предпринимательства и которые заметны в Тарантьеве и Мухоярове, горьковских купцах, предпринимателях Чехова и Куприна, у нас адресуют Штольцу. Ни один из хищников, окружающих Обломова, не ставит себе задач по организации какого-либо дела , их задачи мелки: урвать, ухватить и залечь в нору.

Великий современник Гончарова Салтыков-Щедрин, заметив это российское презрение к профессионализму а ведь Штольц профессиональный делец , в отличие от Тарантьева, «сшибиющего» обломовское белье да червонцы; он не работает, а грабит , объяснял его «простотой задач»: «Очень долгое время область профессий представляла у нас сферу совершенно отвлеченную. И тут люди, по приказанию, делались и портными, и сапожниками, и музыкантами.

Почему делались? В 10 томах. Откуда это стремление довольствоваться малым, простым, дожившее до наших дней?.. Историческая выработка этого социально-психологического явления очевидна.

Почти триста лет татаро-монгольского ига, когда житель ни в чем не мог быть уверен, не мог затевать длинных и сложных дел, ибо не было никакой гарантии довести их до конца, учили обходиться самым необходимым» [37]. Но вернемся к Обломову и к его естеству — «обломовщине». Обломов уверен в правильности своего способа жить. Он говорит: «…Хороша жизнь! Чего там искать? Ты посмотри, где центр, около которого вращается все это: нет его, нет ничего глубокого, задевающего за живое.

Все это мертвецы, спящие люди, хуже меня, эти члены света и общества! Что водит их в жизни? Вот они не лежат, а снуют каждый день, как мухи, взад и вперед, а что толку? Войдешь в залу и не налюбуешься, как симметрически рассажены гости, как смирно и глубокомысленно сидят — за картами.

Нечего сказать, славная задача жизни! Отличный пример для ищущего движения ума! Разве это не мертвецы? Разве не спят они всю жизнь сидя? Чем я виноватее их, лежа у себя дома и не заражая головы тройками и валетами?.. И добро бы истины, блага себе и другим — нет, они бледнеют от успеха товарища. Под этой всеобъемлемостью кроется пустота, отсутствие симпатии ко всему! А избрать скромную, трудовую тропинку и идти по ней, прорывать глубокую колею — это скучно, незаметно; там всезнание не поможет и пыль в глаза пускать некому» [38].

Но в этой же жизни существуют и Андрей Иванович Штольц, и Петр Иванович Адуев, которые вовсе не могут быть исчерпаны только теми способами участия в жизни, которые справедливо осуждает Обломов. Оба, несомненно, образованы и культурны, рациональны и не глухи к голосу сердца, профессиональны и практичны, активны и самостроительны.

В разговоре с Обломовым, в ответ на его рассуждения следует мягкий, дружеский вопрос Штольца: а наша тропинка жизни где? И в ответ Илья Ильич рисует план, смысл которого — покойно-беззаботное существование в деревне, где все - удовольствия и нега, где во всем достаток и почитание со стороны друзей и соседей.

А если вдруг свалится с неба какой-то куш сверх даденного блага, то его можно в банк поместить и проживать дополнительный рентный доход. И душевное состояние, - продолжает излагать Илья Ильич, — задумчивость, но «не от потери места, не от сенатского дела, а от полноты удовлетворенных желаний, раздумье наслаждения…».

И так — «до седых волос, до гробовой доски. Это жизнь! Молча внимает ему Обломов. Незримая битва за жизнь Ильи Ильича началась: «Теперь или никогда! В том, как реализуется эта категоричная установка, ключевое значение имеют несколько характеризующих Илью Ильича моментов. Прежде всего, — это его рефлексия, постоянное и ясное осознание происходящего. Так, Обломов фиксирует оба возможных варианта развития жизни в случае того или иного решения вопроса «теперь или никогда».

Ведь это «какая-то кузница, а не жизнь; тут вечно пламя, трескотня, жар, шум…». На выбор «теперь или никогда» сильно влияет случившееся знакомство с Ольгой Ильинской. Последующее развитие событий раскрывает новую грань и в дихотомии «деяние - недеяние». И если в начале романа Обломов предстает перед нами как человек, кажется, лишенный активного дела и всецело пребывающий в состоянии, подобном спячке, то после знакомства с Ольгой он иной.

В Обломове просыпается обнаруживается активность и сопутствующие ей глубокие чувства. Но, одновременно с ними, в нем возникает и рациональное начало особого рода, действие которого направлено не на культивирование и укрепление, а на обуздание дела и даже уничтожение высоких чувств. По мере развития отношений с Ольгой, Илья Ильич начинает предпринимать попытки избежать власти сердца, прибегая для этого к помощи разума.

Оказывается, чувственный сибарит Обломов в рационализации своего чуждого конструктивности способа жизнепроживания может дать фору даже хрестоматийно признанному рационалисту Штольцу. Обломов давит в себе живое чувство деструктивным рационализмом. И, напротив, Штольц, по многочисленным оценкам — сухарь и делец, полюбив, обнаруживает умение жить и живет не только разумом, но и чувствами. Как возможно сочетание в Обломове высоких чувств, сердца и направленного на их подавление деструктивного «рацио»?

Как в рационалисте Штольце вслед за Петром Ивановичем Адуевым возможна жизнь высоких чувств? И не является ли его конструктивный рационализм как раз той основой, на которой высокие чувства только и могут обрести благодатную почву? В этом между Обломовым и Александром Адуевым, с одной стороны, а также между Штольцем и Адуевым-дядей, с другой, на мой взгляд, возможны содержательно-ценностные параллели. Так, и Александр, и Илья начинают с того, что берутся за труд.

Но скоро оставляют его и переходят к ситуации, когда чувства берут верх над личностью в целом: Александр оставляет карьеру, бросается от одной любви к другой, а Илья Ильич, оставив дело, пребывает в чувственном анабиозе. Но вот происходят новые события разочарование в любви у Александра и глубокая любовь у Обломова и оба героя обращаются к своему собственному деструктивному рациональному началу, «рацио-убийце»: Александр решает жить «по расчету», а Обломов изживает свое чувство, потому что наполненная любовью жизнь «как в кузнице» исключает покой.

У обоих деструктивный разум одерживает верх. Что же до Петра Ивановича и Андрея Ивановича, то если вначале оба кажутся почти что живыми рациональными схемами, что и сбивает с толку некоторых исследователей, то потом оказывается, что оба способны к глубоким чувствам.

То есть, выводы в обоих случаях совпадают: подлинно высокое человеческое чувство возможно не иначе, как на основе развитой созидательной рациональности, дела, духовности, культуры. И, напротив, варварская, неокультуренная сердечность, так называемая природная душевность, не будучи переработаны культурой, равно как и недеяние, неизменно ведут к краху.

И в этом случае «рацио», если к нему прибегают, может выступить лишь убийцей сердечного движения, проявления души. Случившаяся с Обломовым любовь действует на него как живая вода. Сколько нового движения вдруг втеснилось в нее, занятий!

Любовь — претрудная школа жизни! В словах Ильи Ильича есть известная доля правды, поскольку попадает он в руки девушки особой. Ольга умна, целеустремленна, и, в известном смысле, Илья Ильич становится ее целью, перспективным «проектом», на котором она пробует силы и посредством которого стремится доказать себе и другим, что она сама - нечто значимое.

И мы начинаем понимать, отчего она при всяком удобном случае «все колола его легкими сарказмами за праздно убитые годы, изрекала суровый приговор, казнила его апатию глубже, действительнее, нежели Штольц; …и он бился, ломал голову, изворачивался, чтоб не упасть тяжело в глазах ее или чтобы помочь ей разъяснить какой-нибудь узел, не то так геройски рассечь его» [44].

Естественно, Илья Ильич уставал и про себя сетовал на то, что такая любовь «почище иной службы» и у него вовсе не остается времени на «жизнь». И Ольга подтверждает это: «Что я раз назвала своим, того уже не отдам назад, разве отнимут».

В конце концов «любовь-служба» доводит Илью Ильича до кризиса. Он принимает решение расстаться c Ольгой и делает попытку вернуться в скорлупу своей квартиры-раковины. Понять мотив этого нетривиального, к тому же, предпринятого на вершине любовных отношений, поступка для понимания природы Обломова и «обломовщины» важно, но трудно.

Тем более, что сам Гончаров к ответу приступает несколько раз и, наконец, формулирует нечто иррациональное: «Должно быть, он поужинал или полежал на спине, и поэтическое настроение уступило место каким-то ужасам.

Обломов с вечера, по обыкновению, прислушивался к биению своего сердца, потом ощупал его руками, поверил, увеличилась ли отверделость там, наконец углубился в анализ своего счастья и вдруг попал в каплю горечи и отравился. Отрава подействовала сильно и быстро» [45]. Таким образом, посредством этого физиологического описания Гончаров вновь, как и в начале романа, указывает на первоисточник деструктивно-рациональных решений героя — органику Ильи Ильича, господство тела над личностью.

И какова при этом роль сердца и ума, додумывать приходится читателю. Загадка не разрешается. К тому же, в этой точке нас ждет довольно сложная развилка, предлагаемая самим Ильей Ильичем. Действительно ли в Илье Ильиче под воздействием собственного ощущения-чувствования вызрело решение порвать с Ольгой или мы должны поверить возникающей в его голове трактовке, согласно которой он принимает решение, заботясь об Ольге?

Это «не любовь, а только предчувствие любви» - так он старается убедить ее. Именно в логике этой неожиданной догадки Илья Ильич в полную мощь включает свой деструктивный рационализм. И, следуя ему, в своих рассуждениях доходит до конечного и спасительного в силу своей невозможности для него предела-оправдания: «я похищаю чужое! Исходя из гипотезы о физиологических основаниях многих чувствований и размышлений Ильи Ильича, можно составить представление и о его состоянии в этот момент.

Естественно предположить, что принимая благородное решение о расставании с любимой ради какой-то высокой цели, влюбленный будет испытывать страдание или, по крайней мере, беспокойство. Что же Илья Ильич? Глаза сияли, щеки горели. Я почти счастлив Отчего это? Должно быть, оттого, что я сбыл груз с души в письмо» Обломову в самом деле стало почти весело.

Он сел с ногами на диван и даже спросил: нет ли чего позавтракать. Съел два яйца и закурил сигару. И сердце, и голова у него были наполнены; он жил» [47] Жил!

Уничтожая чувства, связывающие его с подлинной жизнью, чувства, пробуждающие его самого, отрешаясь о «дела» любви и возвращаясь к недеянию, Обломов живет. В этой связи, рассматривая важную для русского самосознания и остро поставленную Гончаровым проблему соотношения сердца и разума, отметим следующее.

В экзистенциальных ситуациях попытки вмешаться в «логику сердца» с помощью ума-рассудка, не важно — с позитивным или негативным настроем — ведут к одному и тому же: умиранию чувства, краху «сердечного» дела, за что человек платит душой и телом. Вспомним, что Обломов после расставания долгое время провел в «горячке», а Ольга по прошествии семи месяцев, к тому же сменив обстановку и путешествуя за границей, так страдала, что с трудом была узнана даже Штольцем.

Впрочем, случившееся под воздействием разума крушение «сердечного дела» привело к благому в будущем результату: Ольга будет счастлива со Штольцем, а Илья Ильич обретет адекватный его жизненным устремлениям покой с Агафьей Пшеницыной [48]. Двигаться по пути, освящаемому любовью, но пролагаемому разумом и волей, оказывается невозможным, не по силам для Ильи Ильича. Для Ольги же «момент истины» наступает тогда, когда она, близкая к состоянию отчаяния, после двухнедельного отсутствия Обломова сама навещает его с подспудно назначенной целью: подвигнуть немедленно объявить о желании пожениться.

Она готова отбросить свой ходульный конструктивный рационализм и всецело следовать сердцу. Слишком поздно. К обстоятельствам, которые берут верх над Ильей Ильичем, следует отнести и зарождающееся чувство к вдове Пшеницыной.

То есть в Обломове в какой-то момент сталкиваются две любви. Но в отличие от Ольги, Агафья Матвеевна, «полюбила Обломова просто, как будто простудилась и схватила неизлечимую лихорадку» [49]. Согласимся, что при таком «способе увлечения» речь о разуме и его участии в «делах сердца» вовсе не идет. И, что примечательно, только при этом варианте любовных отношений, как отмечает повествователь, для Ильи Ильича в Агафье Матвеевне открылся «идеал покоя жизни».

Как там, в Обломовке, его отец, дед, их дети, внучата и гости «сидели или лежали в ленивом покое, зная, что есть в доме вечно ходящее около них и промышляющее око и непокладные руки, которые обошьют их, накормят, напоят, оденут и обуют и спать положат, а при смерти закроют им глаза, так и в своей жизни Обломов, сидя и не трогаясь с дивана, видел, что движется что-то живое и проворное в его пользуи что не взойдет завтра солнце, застелют небо вихри, понесется бурный ветр из концов в концы вселенной, а суп и жаркое явятся на столе, а белье его будет чисто и свежо, как это сделается, не даст себе труда подумать, чего ему хочется, а оно будет угадано и принесено ему под нос, не с ленью, не с грубостью, не грязными руками Захара, а с бодрым и кротким взглядом, с улыбкой глубокой преданности, чистыми, белыми руками и с голыми локтями» [50].

Но вот Ольга и, главным образом, Штольц — образы уже завтрашнего дня. Как же рисует их портреты и как относится к ним повествователь? Делает это он с неизменной искренней симпатией. Как и Обломова за его «золотое сердце», он их тоже любит, хотя, конечно, по-другому. Они — живые люди, наделенные не только разумом, но душой и глубокими чувствами. Вот, например, первая встреча Штольца с Ольгой в Париже после ее разрыва с Обломовым. Увидев ее, он сразу же «хотел броситься», но потом, пораженный, остановился и стал вглядываться: столь разительной была произошедшая с ней перемена.

Она тоже взглянула. Но как! Ее голос — «до неги радостный», «проникающий до души». В общении с Ольгой Штольц заботлив, внимателен, участлив. В отношении Ольги и Андрея Гончаров говорит то, что мало по отношению к кому говорит русский автор: «Шли годы, а они не уставали жить». И было это счастье «тихим и задумчивым», о котором мечтал, бывало, Обломов. Но было оно и деятельным, в котором Ольга принимала живейшее участие, потому что «без движения она задыхалась как без воздуха». Гончаров, может быть впервые и почти что в единственном экземпляре, создал в русской литературе образы счастливых, гармоничных в своих сердечных и рациональных началах людей.

И образы эти оказались столь редки и нетипичны, что не были признаны в своей идентичности, да и сегодня признаются таковыми с трудом. Русский человек в деле и недеянии: опыт исследования И. Вопросы философии. Лощиц также обвиняет Петра Ивановича в клевете. Но разве клевещет он?

В каких случаях Адуев-старший не верит действительной любви, а, тем более, свободе? И если он и в самом деле не «благословляет» деревенское безделье и сонный паразитизм жизни обитателей Грачей, откуда прибыл Александр, то разве не превозносит труд в разных его формах — в присутствии, на заводе, в журнале?

Да и в отношении «чувствований и сердечных проявлений» дядя может дать фору племяннику. И разве не радуется он успехам Александра в чиновничьих и журналистских делах?

Кем, как не старшим другом и благородным покровителем становится он для Александра? И если бы его отношение к племяннику не было, хотя и иронично-критическим, но, в то же время и любовно-заботливым, то разве не созрел бы у него серьезный конфликт с женой — теткой Александра, которая ему покровительствовала?

Однако же таковой конфликт не возник. Стало быть, действовали «злодей» дядя и воплощение доброты тетка не слишком розно. Они никогда не смущали себя никакими туманными умственными или нравственными вопросами; оттого всегда и цвели здоровьем и весельем, оттого там жили долго;. Молодой Обломов с детства впитал в себя привычки своего дома. Потому и ученье у Штольца воспринималось им как тяжелая забота, которой желательно было избежать.

В доме же любые его желания по первому слову исполнялись или даже предугадывались, благо были незатейливы: в основном, подай — принеси. И потому «ищущие проявления силы обращались внутрь и никли, увядая».

Напомню, что не только у Гончарова, но и у других авторов мы встречаем тип положительного героя. У Гоголя это помещик Костанжогло и предприниматель Муразов; у Григоровича — пахарь Иван Анисимович, его сын Савелий, равно как и мыкающийся от несчастья к несчастью, но по сути своей упорный трудяга Антон Горемыка; у Тургенева — крестьянин Хорь и лесник Бирюк, помещик Лаврецкий, скульптор Шубин и ученый Берсенев, врач Базаров, помещик Литвинов, заводской управляющий Соломин.

И позднее такие герои — как отражения реальности или как надежда - неизменно присутствуют в произведениях у Л. Толстого, Щедрина, Лескова, Чехова.

Судьба их, конечно, как правило, тяжела, живут они как бы против течения общей жизни. Но ведь живут же, и потому было бы неверно делать вид, что их нет или что они для российской действительности не важны. Напротив, именно на них и держится то, что называется устоями, общественным фундаментом бытия, европейским вектором развития России и, наконец, прогрессом.

Прежде всего, Лощиц приписывает автору то, чего у него нет. Так, само название деревни Обломовка трактуется Лощицом не как у Гончарова - обломившийся и потому обреченный на потерю, исчезновение, край чего-то — хоть той избы в сне Обломова, висящей на краю обрыва. Обломовка — это «обломок некогда полноценной и всеохватной жизни … И что такое Обломовка, как не всеми забытый, чудом уцелевший…блаженный уголок» - обломок Эдема?

Здешним обитателям о б л о м и л о с ь доедать археологический обломок, кусок громадного когда-то пирога» [22].

Лощиц, далее, проводит семантическую аналогию между Ильей Ильичем и Ильей Муромцем, богатырем, сидевшим первые тридцать лет и три года своей жизни на печи. Правда, вовремя останавливается, поскольку богатырь, когда для русской земли возникла опасность, все-таки с печи слез, чего не скажешь про Обломова. Впрочем, на место Ильи Муромца скоро заступает сказочный Емеля, поймавший волшебную щуку и далее безбедно существовавший за ее счет.

При этом, Емеля у Лощица перестает быть сказочным дураком, а становится сказочным дураком «мудрым», а его жизнь в ворохе производимых щукой благ трактуется как плата за то, что его, Емелю, как и Обломова, раньше все обманывали и обижали. Здесь автор снова смещает акценты. В сказке блага сыплются на Емелю за доброту - он щуку на волю отпустил, а вовсе не за его предыдущие жизненные тяготы. Превращение Обломова фантазией Ю.

Лощица из конкретного человека в бездеятельного, но везучего Емелю, наряду с прочим, ставит вопрос о судьбе мира реального, с его собственной, а не сказочной историей, с проблемами не только сонного, но и бодрствующего бытия.

Что же посредством своих героев видел и прозревал сам Гончаров? Столь необычное сочетание разных способов воспитания и самой жизни привело к тому, что вместо узкой немецкой колеи Андрей стал пробивать такую «широкую дорогу», которая не мыслилась ни одному из его родителей.

Симбиоз взаимоисключающих начал привел и к формированию особой духовно-нравственной конституции и стереотипов жизни Штольца. Об Андрее Ивановиче повествователь сообщает, что «он искал равновесия практических сторон с тонкими потребностями духа. Две стороны шли параллельно, перекрещиваясь и перевиваясь на пути, но никогда не запутываясь в тяжелые, неразрешаемые узлы» [31]. Штольц, как становится ясно из характеристик Гончарова, безусловно, не может претендовать на какой-либо тип идеала уже потому, что такового в принципе не существует.

Он — одно из конкретных проявлений сочетания ума и сердца, рационально-прагматического и чувственно-эмоционального начал при безусловном доминировании первого [32]. Внимательно перечитав даже только одну эту сцену, понимаешь, насколько не верны преобладающие в исследованиях трактовки Штольца как всего лишь дельца, насколько далеки они от гончаровской попытке еще раз, как и Тургенев, обратиться к огромной по значимости для России проблеме - возможности позитивного дела.

И если у Тургенева, наряду с прочими ответами, явственно звучат слова о необходимости для позитивного дела личной свободы, то у Гончарова к этому добавляется мысль о необходимости глубинной переделки свойственного многим нашим соотечественникам обломовского естества. Становление капитализма в России к м годам ХIХ столетия с учетом возможности для русских учиться новому укладу в передовых странах Западной Европы с неизбежностью должно было создавать и создавало реальных «штольцев».

Конечно, они «двигались по другим орбитам», нежели русские писатели и потому их бытие не всегда попадало в поле зрения литературы. Однако свидетельства об их деятельности и, главное, ее результаты, уже имелись. Кроме того, рассматривая творчество Гончарова в общем культурном контексте становления русского самосознания и мировоззрения, выскажу гипотезу о главных героях романа «Обломов».

С позиций рассмотрения становления в России нового человека, «позитивного» героя, человека дела, вкладом Гончарова в этот процесс мне представляется видение такого человека в его двух дополняющих друг друга частях — Обломова и Штольца. Единство этих частей создает общую переходную фигуру, еще сохраняющую в себе «родимые пятна» феодальной формации, и, в то же время, уже демонстрирующую своей жизнью новое, капиталистическое начало в общественном развитии.

Что жизненно и сохранится в будущем? Что с неизбежностью отомрет? Что придет на смену умирающему? Все это — в совокупном содержании героя по имени Обломов-Штольц. Вот почему, на мой взгляд, каждый из существующих в романе героев всего лишь возмещает в себе то, что отсутствует или недостаточно развито в другом. Желание жизни-покоя довлеет над Обломовым все сильнее.

Оно не покидает Илью Ильича и в моменты самых высоких чувственно-духовных переживаний и решений. Так происходит, когда Обломов созревает до понимания «законного исхода» - протянуть Ольге руку с кольцом.

И здесь на помощь ему снова приходит тот самый обломовский деструктивный рационализм. Впрочем, его влияния не всегда избегает и Ильинская. Как помним, после объяснения с Ольгой Обломов намеревался сразу же идти к ее тетушке - объявлять о женитьбе.

Однако Ольга решает выстроить определенную последовательность действий Ильи Ильича и назначает ему предварительно совершить несколько «шагов», а именно — отправляться в палату и подписать доверенность, затем ехать в Обломовку и распорядиться о постройке дома и, наконец, поискать квартиру для жизни в Петербурге. То есть, Ольга в известном смысле как и Обломов, прибегает к рационализации чувства, намерена его институционализировать, хотя и делает это, естественно, с противоположным, чем у Обломова, знаком.

То есть, если Илья Ильич прибегает к деструктивной рационализации, то Ольга — к рационализации конструктивной. И если для Обломова такое действие - способ материализации подсознательного желания жизни-покоя, то для Ольги в противоположность будущей ситуации со Штольцем — проявление в их отношениях ее учительско-просвещенческого доминирования.

Более того, Ольга вообще не склонна под влиянием чувств бросаться во что-либо, что называется, очертя голову. А потому в истории с Ильей Ильичем их шанс быть вместе оказывается упущенным. В этом по существу сконцентрирована вся философия «обломовщины», все горизонты чувственных желаний, душевных порывов и фантазий Ильи Ильича.

В своем естестве Обломов напоминает мифическое существо, абсолютно — вплоть до оплодотворения и рождения новой жизни — самодостаточное. От мира ему нужен всего лишь минимум питающих и поддерживающих вещей. Любовь не смогла оживить Обломова. Обломов спрятался от Любви. В этом и было его главное поражение, предопределившее все остальное, слишком силен был долгий навык ко сну» [51] , - верно итожит В. От себя добавим: и это счастливый Обломов, Обломов, наконец, избавившийся от разума.

Или вспомним, как описывает Гончаров размышления Штольца перед объяснением с Ольгой, когда ему становилось даже «страшно» от мысли о том, что жизнь его может быть кончена, если он получит отказ. И продолжается эта внутренняя работа не день-два, а шесть месяцев. Разве не столь же свидетельствующими о любви к герою эпитетами в превосходных степенях отзывается Гончаров и об Обломове в пору его влюбленности в Ольгу?

Завершая анализ двух основных романов А. Гончарова в контексте оппозиции «дело — недеяние», приходишь к выводу, что в них, наряду с традиционными русскими «отрицательными» персонажами, не менее важны образы действительно положительных героев, что нужно разрушить возведенную вокруг них позднейшую тенденциозную интерпретацию, воссоздать конструктивные смыслы и ценности, изначально вложенные в них автором. Их аутентичное прочтение видится мне одним из актуальных требований времени.

Выявить и зафиксировать их мне представляется важным потому, что и в дальнейшем это останется одной из главных задач рассмотрения явления русского мировоззрения. Лощица «Гончаров» в серии ЖЗЛ, например не только оправдание, но чуть ли не поддержку. Будто и в самом деле Обломов прав в том, что не желает участвовать в этой недостойной жизни, за чем стоит молчаливо допускаемая мысль, что когда эта недостойная участия жизнь претерпит позитивные изменения, то тогда и Илья Ильич, возможно, обратит на нее внимание.

И будто сделаться это должно как бы само собой, а до той поры Обломов, не желающий о «такую» жизнь «руки марать», достоин, пожалуй, что и похвалы. Так, например, крупный немецкий социолог ХХ столетия Норберт Элиас описывает случай, имевший место еще в году с великим немецким поэтом Иоганном Вольфгангом Гете, оказавшимся в гостях у одного графа в обществе «мерзких людишек», которые были озабочены лишь тем, «как бы обскакать друг друга» в борьбе мелких честолюбий. После обеда, пишет Элиас, - Гете «остается у графа, и вот прибывает знать.

Дамы начинают перешептываться, среди мужчин тоже заметно волнение. Наконец граф, несколько смущаясь, просит его уйти, поскольку высокородные господа оскорблены присутствием в их обществе буржуа: «Ведь вам известны наши дикие нравы, - сказал он. О процессе цивилизации. Социогенетические и психогенетические исследования. Изменения в поведении высшего слоя мирян в странах Запада. Москва — Санкт-Петербург, Университетская книга, , с. Соч в 8 томах. Русский европеец как явление культуры. Библиотека русской критики.

Критика х годов. Здесь Добролюбов цитирует Гоголя из его «Выбранных мест из переписки с друзьями», когда писатель говорит о необходимости появления на Руси человека, который бы был способен произнести великое призывное слово «Вперед! Русская литература. Идеал и действительность. Россия и Европа. Эссе о духовных течениях в России. Книга Ш, части 2 — 3. Санкт-Петербург, , с. Кроме того, «так же тонко и осторожно, как за воображением, следил он за сердцем. Здесь, часто оступаясь, он должен был сознаться, что сфера сердечных отправлений была еще terra incognita».

Там же, с. Бибихина ренессансной аллюзии о «пробуждении души», взятой из «Декамерона» Боккаччо. Вот она: «Рослый и красивый, но слабоумный юноша Чимоне…, равнодушный к поощрениям и побоям учителей и отца, не усвоил ни грамоты, ни правил вежливого поведения и бродил с дубиной в руке по лесам и полям вокруг своей деревни. Однажды в майский день случилось, что на цветущей лесной поляне он увидел спящую в траве девушку.

Она видимо легла отдохнуть в полуденный час и заснула; легкая одежда едва прикрывала ее тело. Чимоне уставился на нее, и в его грубой голове, недоступной для наук, шевельнулась мысль, что перед ним, пожалуй, самая красивая вещь, какую можно видеть не земле, а то и прямо божество. Божество, он слышал, надо почитать. Чимоне смотрел на нее все время ее сна не шевелясь, а потом увязался идти за ней и не отступал, пока не догадался, что в нем нет красоты, какая есть в ней, и потому ей совсем не так приятно смотреть на него, как ему быть в ее обществе.

Когда он понял, что сам мешает себе приблизиться к ней, то весь переменился. Он решил жить в городе среди умеющих вести себя людей и пройти школу; он узнал, как прилично вести себя достойному человеку, особенно влюбленному, и в короткое время научился не только грамоте, но и философскому рассуждению, пению, игре на инструментах, верховой езде, военным упражнениям.

Через четыре года то был уже человек, который к своей прежней дикой природной силе тела, ничуть не ослабевшей, присоединил добрый нрав, изящное поведение, знания, искусства, привычку к неутомимой изобретательной деятельности.

Что же произошло?